Sono essenziali come farmaci per gestire il dolore. Eppure, se usati in modo improprio o illegale, possono diventare droghe letali. Tanto da causare, negli Stati Uniti, la peggiore crisi sanitaria dal secondo dopoguerra.

Ci sono, tra i più noti, morfina, ossicodone ed eroina, che oggi è legale per uso medico solo in alcuni paesi (Regno Unito, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Danimarca) in contesti clinici molto controllati. E poi ci sono gli oppioidi sintetici di nuova generazione come il fentanyl, 50 volte più potente della morfina, utilizzato legalmente per uso medico. E il carfentanil, 100 volte più potente del fentanyl. Quest’ultimo, non approvato per uso umano, è tuttavia ben presente ai protagonisti del mercato illegale, dove viene talvolta usato per tagliare l’eroina dando vita a mix pericolosissimi.

Gli oppioidi sono sostanze chimiche psicoattive che producono effetti farmacologici simili a quelli della morfina. Rappresentano i farmaci analgesici più utilizzati nella medicina moderna per il trattamento del dolore acuto - come quello post-operatorio - o cronico, come nelle patologie oncologiche o nei disturbi dolorosi persistenti.

Si dividono in tre grandi categorie: naturali, semisintetici e sintetici.

Gli oppioidi agiscono sul nostro cervello in un modo tanto affascinante quanto insidioso. Quando una molecola oppioide entra nel corpo - che si tratti di morfina, ossicodone, fentanyl oppure eroina - si lega a particolari recettori presenti nel sistema nervoso centrale: i recettori oppioidi.

Questi recettori si trovano nelle aree del cervello legate alla percezione del dolore, al piacere, alla respirazione e all’umore. Quando vengono attivati, inviano un messaggio chiaro: “non sentire dolore”. È come se il cervello abbassasse il volume della sofferenza. Ma il loro effetto non si limita al sollievo: insieme alla sedazione, gli oppioidi stimolano anche il sistema dopaminergico, il circuito cerebrale della ricompensa, scatenando sensazioni intense di benessere, euforia. Persino estasi.

Ed è proprio questa risposta a renderli così insidiosi. Il cervello, come una macchina che impara in fretta, associa quella sensazione al farmaco e inizia a desiderarla ancora. Capita così che, con l’uso frequente e a lungo termine, i recettori diventino meno sensibili: è il fenomeno della tolleranza, che riduce l’effetto analgesico e spinge a cercare dosi sempre maggiori. Nel frattempo, il corpo sviluppa dipendenza fisica, e l’assenza del farmaco può scatenare sintomi di astinenza violenti e dolorosi che possono comportare effetti come sudorazione, ansia, diarrea e anche dolori addominali molto forti.

La dipendenza e la tolleranza si sviluppano velocemente dopo i primi giorni di utilizzo, a seconda delle dosi assunte e delle caratteristiche dei soggetti. È il motivo per cui è fondamentale una riduzione lenta e controllata del dosaggio, sia nei pazienti che assumono oppioidi per brevi periodi sia in chi li usa a lungo termine. In ambito clinico, questa è una prassi imprescindibile per evitare reazioni avverse.

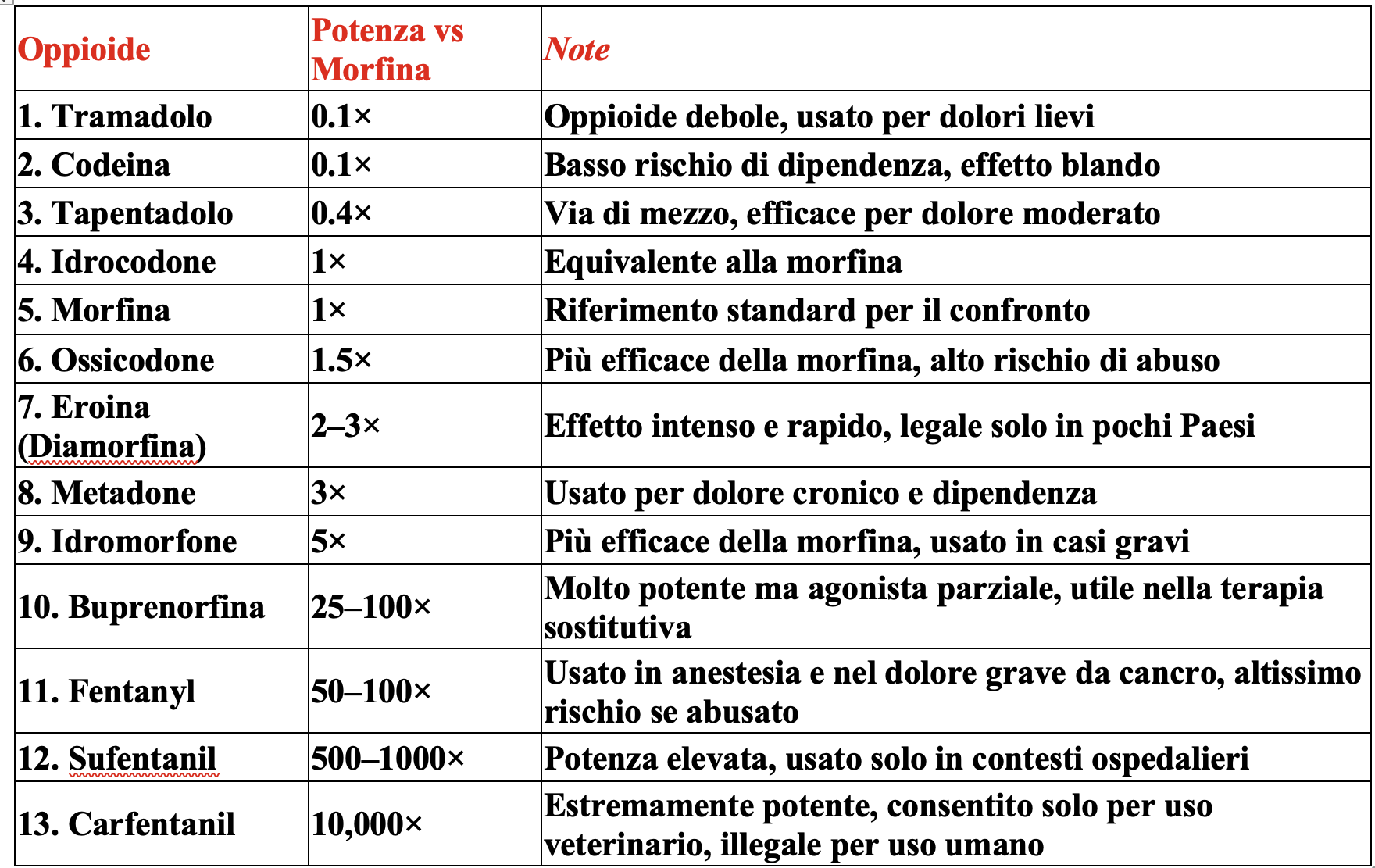

Si va dal tramadolo al fentanyl, fino ad arrivare agli analoghi sintetici ancora più potenti, come il già citato carfentanil. Ecco una classifica dei farmaci oppioidi ordinati secondo la loro capacità analgesica rispetto alla morfina, che rappresenta il punto di riferimento standard (1×). In pratica gli altri farmaci sono valutati sulla base di quanto meno o più efficacemente sono in grado di alleviare il dolore rispetto alla morfina, a parità di dosaggio.

Spieghiamo meglio la classifica, farmaco per farmaco:

Nonostante siano essenziali nella gestione del dolore, i farmaci oppioidi presentano diversi effetti collaterali e rischi, soprattutto in caso di uso a lungo termine.

La loro azione, infatti, coinvolge non solo i recettori del dolore, ma anche altri sistemi fisiologici, con conseguenze che possono variare a seconda del principio attivo utilizzato, del dosaggio e della durata del trattamento.

Tra gli effetti più comuni - e quasi inevitabili - c'è la stipsi indotta da oppioidi, dovuta alla riduzione della motilità intestinale, che spesso induce problemi alla flora batterica (microbiota). Anche sintomi come sonnolenza, confusione mentale, nausea, prurito e ritenzione urinaria sono ben documentati dalla letteratura clinica.

Il rischio più temuto, però, è la depressione respiratoria, una condizione potenzialmente fatale che può insorgere soprattutto con oppiodi molto potenti, come fentanyl e sufentanil. Secondo i dati pubblicati dai CDC, acronimo di Centers for Disease Control and Prevention, agenzie federali americane che si occupano di salute pubblica, il fentanyl è oggi coinvolto in oltre il 70% delle morti per overdose da oppioidi negli Stati Uniti, proprio per la sua capacità di indurre rapidamente arresto respiratorio anche a dosi minime.

Non tutti gli oppioidi, però, si comportano allo stesso modo. Alcuni, come codeina o tramadolo, sono considerati a bassa potenza e causano effetti collaterali meno severi, ma non per questo sono innocui: uno studio pubblicato su The Lancet Psychiatry (2021) ha evidenziato un aumento dei casi di dipendenza anche tra i pazienti in terapia con oppioidi "deboli", soprattutto se combinati con benzodiazepine o alcol.

La crisi degli oppioidi negli Stati Uniti è una delle emergenze sanitarie più drammatiche della storia recente del Paese.

Nel frattempo, in Europa, la situazione rimane più contenuta. Sebbene l’eroina resti l’oppioide illecito più diffuso, il passaggio verso l’uso illecito è stato relativamente limitato rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia, anche nel Vecchio Continente si registra una crescente preoccupazione per la diffusione di oppioidi sintetici molto potenti, spesso coinvolti in intossicazioni acute e decessi. Secondo l’EMCDDA (l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle segnalazioni di fentanyl e suoi analoghi in contesti non medici, soprattutto nell’Europa orientale e settentrionale.

Tutti gli oppioidi, indipendentemente dal fine per cui vengono assunti - medico, terapeutico o illecito - finiscono per lasciare traccia nelle acque reflue, punto di raccolta invisibile ma rivelatore dei consumi collettivi. Proprio partendo da questo principio, i ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri hanno condotto uno studio innovativo, incrociando le analisi chimiche delle acque reflue italiane con i dati ufficiali di prescrizione degli oppioidi.

L’indagine, realizzata su scala nazionale e protrattasi per tre anni (2020–2022), ha preso in esame un insieme di sostanze oppioidi tra le più comunemente utilizzate. L’obiettivo: verificare se i livelli riscontrati nelle acque corrispondessero realmente ai dati di prescrizione, oppure se emergessero segnali di un possibile uso improprio o ricreativo, come accade in altri Paesi.

I risultati, finora, sono incoraggianti. Dallo studio emerge che in Italia gli oppioidi vengono consumati quasi esclusivamente per fini terapeutici e su prescrizione medica, senza indicazioni significative di un uso ricreativo sommerso. Una differenza importante rispetto agli Stati Uniti e ad alcuni Paesi del Nord Europa, dove le acque reflue raccontano storie molto diverse.

Eppure il nostro Paese non è immune al rischio oppioidi (parliamo in particolare del Fentanyl e dei suoi cugini), soprattutto alla luce dei profondi cambiamenti nello scenario internazionale. Dal 2021, infatti, il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan ha portato alla messa al bando delle coltivazioni di oppio, materia prima fondamentale per la produzione di eroina. Venendo meno o scarseggiando quest'ultima, il rischio è che ci si diriga verso altre sostanze, come gli oppioidi sintetici, potenzialmente molto più potenti - e pericolosi - dell'eroina.

Marianna Monte | Giornalista - Ufficio Comunicazione Mario Negri

con la consulenza di

Oscar Corli | Unità di Ricerca nel Dolore e Cure Palliative

Sara Castiglioni | Laboratorio di Indicatori Epidemiologici Ambientali